Son nom est une sentence. En malais, orang hutan signifie « l’homme de la forêt ». Il n’est pas question de « singe » ni de « primate ». C’est un « homme », une personne. Et c’est là toute la tragédie de cette créature à la fourrure de feu : l’homme de la forêt est aujourd’hui en exil dans sa propre maison, chassé par l’autre homme, celui des plaines et des villes.

Regarder l’orang-outan, ce n’est pas contempler un simple animal. C’est se voir dans un miroir sombre, celui de notre propre espèce. C’est rencontrer le spectre de ce que nous détruisons. Dans notre cabinet de curiosités, il n’est pas un acrobate, mais un philosophe assiégé.

Le Spécimen : La Mécanique de la Contemplation

L’orang-outan est un être de lenteur. Ses longs bras ne sont pas faits pour des bonds frénétiques, mais pour une sorte de nage arboricole, une brasse lente et puissante qui le fait glisser d’une branche à l’autre. Son corps entier est une leçon de conservation d’énergie, une adaptation à un régime frugivore qui demande de la patience. Son rythme est celui de la forêt ancienne, un temps long, réfléchi, à l’exact opposé de la cadence frénétique du « progrès » qui rase son monde.

Le visage du mâle dominant, avec ses larges disques faciaux – des excroissances graisseuses qui agissent comme des porte-voix –, est un masque de patriarche. De là s’échappe le « long call », un chant territorial, plainte grave et solitaire qui peut porter sur des kilomètres. Mais que signifie délimiter un territoire quand celui-ci se réduit chaque jour comme une peau de chagrin ? Son cri est devenu le chant d’un roi sans royaume.

Leur intelligence nous trouble. Ils utilisent des outils, transmettent des savoirs, construisent chaque soir un nid nouveau pour dormir. Chaque orang-outan a sa culture, sa personnalité. Ils ne sont pas une espèce, mais un peuple d’individus. Et c’est cette quasi-personnalité qui rend leur situation si insoutenable.

L’Exil Intérieur : Le Philosophe face à la Plantation

La principale menace qui pèse sur « l’homme de la forêt » a un nom : l’huile de palme. La forêt primaire, chaos luxuriant, écosystème d’une complexité inouïe, est remplacée par des lignes infinies et monotones de palmiers. C’est l’ordre géométrique de l’agro-industrie contre le désordre foisonnant de la vie.

Dans ce nouveau monde, l’orang-outan est un réfugié, un exilé climatique et industriel. La sagesse que nous projetons dans son regard n’est peut-être que la mélancolie profonde d’un être dépossédé. Ce n’est pas un sage détaché du monde, c’est un être conscient qui voit son univers s’effondrer. Son calme n’est plus un signe de sérénité, mais un reproche silencieux. Il est le témoin immobile de notre propre amnésie écologique.

L’Empreinte Culturelle : Le Spectre dans la Machine de l’Art

Comment notre culture tente-t-elle de gérer cette image troublante ?

- Sur la peau : Se faire tatouer un orang-outan aujourd’hui est rarement un acte anodin. Au-delà de la recherche d’un symbole de « sagesse », c’est souvent un geste de mémoire, un acte de deuil anticipé. C’est porter sur soi le spectre de la forêt perdue, un mémorial de chair pour une espèce au bord du gouffre. C’est un tatouage politique.

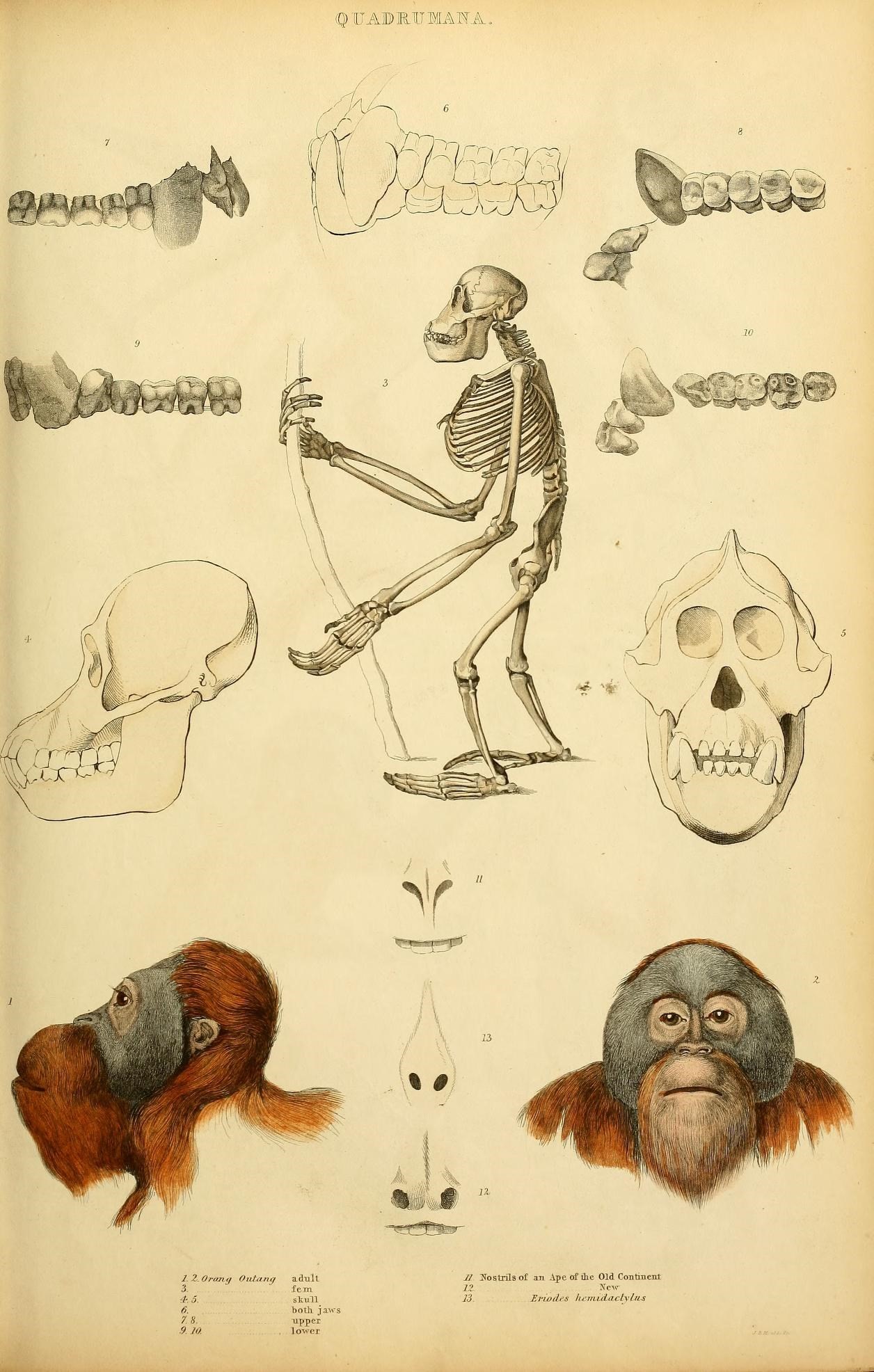

- Sous les voûtes des musées : La présence de l’orang-outan dans nos musées est un condensé de nos contradictions. Au Muséum National d’Histoire Naturelle, son squelette ou son spécimen naturalisé nous crient notre cousinage génétique, la preuve irréfutable de notre lien. Mais dans les salles du Petit Palais ou sur le parvis de Beaubourg, sa sculpture en bronze le fige en œuvre d’art. Nous l’immortalisons dans le métal au moment même où nous l’éradiquons dans la nature. La sculpture devient un hommage, mais aussi une future relique, le souvenir d’une forme de vie que nous aurons transformée en simple objet esthétique.

Retrouvez l’orang-outan et la symbolique d’autres animaux sur notre page dédiée au tatouage.

Pour aller plus loin

La question posée par le nom orang hutan nous est retournée en plein visage. S’il est « l’homme de la forêt », qui sommes-nous, nous, les hommes qui la détruisons ? Peut-être sommes-nous devenus les « hommes hors-sol », déconnectés du vivant au point de ne plus reconnaître en lui un parent.

À soutenir (plutôt qu’à visiter en zoo) : Des organisations comme le Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundationou The Orangutan Project. S’engager, même modestement, auprès de ceux qui œuvrent sur le terrain à la réhabilitation des individus et à la protection de leur habitat. C’est l’action qui prolonge la contemplation.

À lire : La Sixième Extinction : comment l’homme anéantit la vie d’Elizabeth Kolbert. Un ouvrage essentiel (Prix Pulitzer) qui contextualise le drame de l’orang-outan dans la crise globale de la biodiversité.

À regarder : Le documentaire Green (2009) de Patrick Rouxel. Un film sans aucun dialogue, qui suit les derniers jours d’une femelle orang-outan nommée Green, dans les ruines de la forêt détruite par l’exploitation forestière. Une expérience visuelle et émotionnelle puissante.

Trouver sa place dans les musées et les cabinets de curiosités.

Retrouvez l’orang-outan au Sculpture en bronze au Centre Pompidou, au Musée National d’Histoire Naturelle de Paris, au Musée du Petit Palais.

Laisser un commentaire